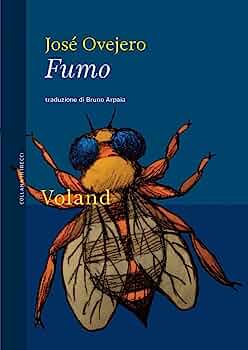

Fumo, di José Ovejero

Scarno. Scevro di orpelli. Crudo.

Tutto, nella natura descritta tra le pagine di Fumo, ultimo romanzo di José Ovejero (Voland, traduzione di Bruno Arpaia), taglia come certi rami, senza pietà.

Una donna, un bambino, nessun legame di sangue li tiene insieme nella baracca in cui sono alla deriva, come su una zattera che naviga l’apocalisse, sospesa in un luogo-non luogo senza tempo, il nulla intorno, o meglio, nulla che possa assicurare la sopravvivenza che pure continua ostinata a esistere.

La prova di resistenza è sopportare e mettere alla prova tutto ciò che resta di umano sostituendolo con la caparbietà animale, che è forse l’unica possibilità di andare avanti. Istinto e necessità basilari tengono la vita in vita in una foresta in cui la terra secca non riesce a sfamare i due derelitti, figure senza nome che insieme affrontano sé stesse e i giorni, in un presente e futuro che si distorcono.

Ovejero leva la corteccia alle parole che diventano carne cruda e che bruciano tentando di restare vive. Cosa è successo a queste due anime disperse che aspettano “l’uomo”? Questa figura di roccia che arriva senza preavviso e sfama la pancia dei due e il ventre di lei che ha imparato l’attesa e la resistenza, a usare un fucile e un’ascia, a strappare animali morenti dalle fauci di cani che competono con il niente di fuori, a nutristi di bacche, a distinguere funghi e erbe velenose, a rammaricarsi di non essere riuscita a calarsi del tutto in una dimensione primitiva che avrebbe dato più certezze all’esistenza.

“Eravamo una donna, un bambino, una gatta, alcuni visitatori desiderati e indesiderati. Siamo rimasti soltanto la donna e il bambino”, scrive lei nella lettera mentale che pensa di lasciare in eredità a quelli che verranno dopo di loro.

Se ci si inoltra nella foresta, tra le pagine, si avverte l’urgenza di avanzare e sconfiggere il male distinguendolo bene tra dentro e fuori. Nulla è al sicuro in una natura che si stringe per proteggersi, tranne rivolgersi all’interno di sé stessi, in un antro che è ventre di tutte le cose, diventando feto cui basta cullarsi, per non soccombere, nella rassicurante carezza materna. Fumo è un libro in cui le parole scivolano tra le dita, che parla come parlerebbe ognuno di noi messo davanti alla brutale schiettezza della realtà che non regala nulla, che ci lascia attoniti a chiederci cosa resterebbe in noi di umano se tutto ci urlasse contro e volesse strapparci il bene dalle mani.

E poi dicono che la natura è intelligente. È cieca. È brutale. È incomprensibile. Ha poco senso quanto la vita umana.

Forse la pietà è la chiave che tutto muove, come un’unica parola scolpita a chiudere capitoli. La pietà che c’è, quella che manca, quella che segna la distanza tra l’uomo e la natura selvaggia, quella che lascia il dubbio su chi sia la bestia più feroce tra l’uomo e il resto.